Содержание

- Определение момента перехода права собственности на товар

- Оформление первичных документов

- Бухгалтерский учет

- Налогообложение

- Учет расходов по оплате услуг транспортной организации

- Внешнеэкономическая деятельность. Транзитная торговля между странами евразийского союза, без ввоза на свою территорию, почему лучше открыть представительство

- ТРАНЗИТНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА, БЕЗ ВВОЗА НА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ, ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ОТКРЫТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

- Транзитная поставка. Стоимость включена в цену ТМЦ

- Момент перехода права собственности

- Бухгалтерский и налоговый учет доходов при «транзитной» торговле

- НДС

- Вводная часть

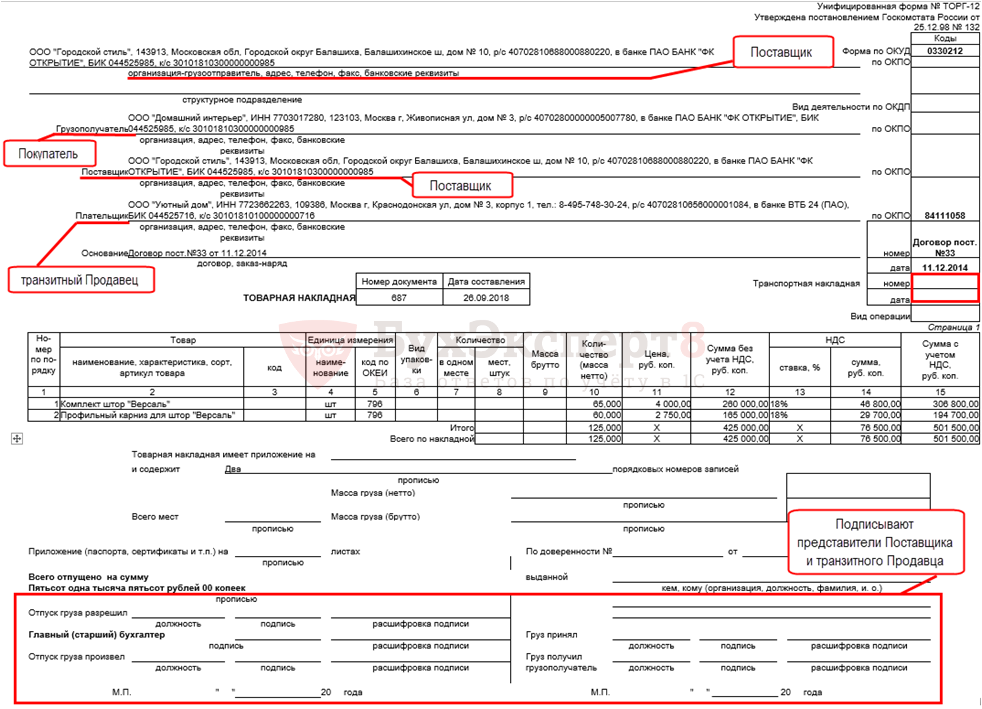

- Накладная по форме ТОРГ-12

- Счет-фактура

- Товарно-транспортная накладная

В ряде организаций осуществляют операции по приобретению и продаже товара без оприходования его на собственный склад: товар доставляется транзитом со склада поставщика на склад конечного покупателя. Рассмотрим особенности документального оформления, бухгалтерского учета и налогообложения такого рода операций в сфере оптовой торговли.

Транзитная торговля представляет собой две независимые друг от друга сделки: торговая компания заключает договор купли-продажи товара с поставщиком (заводом-изготовителем, импортером и т. п.), на основании которого обязуется оплатить приобретенный товар, а поставщик — отгрузить товар на тот склад, который укажет торговая организация, и отдельный договор с покупателем товара, в рамках которого обязуется поставить за плату товар. При этом торговая компания в первом договоре будет выступать покупателем товара, а во втором — его продавцом.

Центр образования «Основы Вашего Бизнеса» 📌 Реклама

Центр образования «Основы Вашего Бизнеса» 📌 Реклама Семинар: осваиваем нововведения в бухгалтерском учете. Самые главные и важные изменения в бухучете в 2020 году. Уникальная информация. Узнать больше

Семинар: осваиваем нововведения в бухгалтерском учете. Самые главные и важные изменения в бухучете в 2020 году. Уникальная информация. Узнать больше

Особенность договоров транзитной торговли состоит в следующем.

Торговая организация по первому договору перечисляет денежные средства своему поставщику за товары. Их грузополучателем по договору является конечный покупатель. Такой способ торговли возможен в силу ст. 509 ГК РФ, поскольку поставка товаров может осуществляться поставщиком в том числе и путем их отгрузки (передачи) лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

Товары в этом случае фактически не поступают на склад торговой организации (у транзитного поставщика на практике может даже не быть склада, ведь при рассматриваемых поставках его наличие не требуется). Несмотря на это, организация приобретает право собственности на поставляемые товары.

По второму договору транзитный поставщик получает денежные средства от покупателя за передаваемые товары. Грузоотправителем является поставщик товара по первому договору, а не оптовая торговая организация.

![]() Платформа ОФД 📌 Реклама

Платформа ОФД 📌 Реклама ОФД со скидкой 30%. Новогодняя акция на подключение касс ОФД поможет бухгалтеру сдать отчеты + аналитика продаж + работа с Честным ЗНАКом Узнать больше

ОФД со скидкой 30%. Новогодняя акция на подключение касс ОФД поможет бухгалтеру сдать отчеты + аналитика продаж + работа с Честным ЗНАКом Узнать больше

В рассматриваемом случае при приобретении товара обязанность поставщика передать товар покупателю (в данном случае — «транзитному» продавцу) считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику для доставки конечному покупателю (п. 2 ст. 458, п. 5 ст. 454, п. 1 ст. 509 ГК РФ).

При продаже товара обязанность организации — «транзитного» продавца передать товар конечному покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю, поскольку договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца по доставке товара (п. 1 ст. 458 ГК РФ).

Определение момента перехода права собственности на товар

При транзитной торговле товарами необходимо, исходя из условий конкретного договора поставки, определить момент перехода права собственности на приобретенные товары от поставщика к торговой организации и от транзитного поставщика к конечному покупателю.

Это позволит сторонам сделки распределить между собой риски утраты имущества, а торговой организации даст возможность правильно определить дату реализации товаров в бухгалтерском учете и налоговом при применении метода начисления.

По общему правилу право собственности на товары возникает с момента их передачи (п. 1 ст. 223 ГК РФ). Передачей товаров является их вручение. В рассматриваемом случае организация не может непосредственно передать (вручить) товары покупателю, потому что она их на свой склад физически не получает.

Если товары нельзя передать лично (вручить) получателю, моментом их передачи является сдача товаров первому перевозчику для доставки их приобретателю (п. 1 ст. 224 ГК РФ). При транзитной торговле организация не передает товары перевозчику. Это делает поставщик при отправке товара со своего склада. Тогда момент передачи товаров первому перевозчику может подтверждаться извещением поставщика об их передаче перевозчику с приложенными к нему товаро-распорядительными документами.

В зависимости от момента перехода права собственности между сторонами договоров дата получения дохода торговой организацией может определяться по-разному.

При переходе права собственности на товары к торговой организации в момент их отгрузки со склада поставщика, а к конечному покупателю — в момент поступления товаров на его склад доход у организации в бухгалтерском и налоговом учете при применении метода начисления появится на дату передачи товаров при их доставке на склад покупателя.

Если право собственности на товары переходит к торговой организации в момент их отгрузки со склада поставщика (к примеру, в присутствии представителя организации) и тут же передается конечному покупателю (через перевозчика или представителя конечного покупателя на складе поставщика), то доход появится сразу после передачи товаров перевозчику.

Если же в договоре предусмотрено, что доставленные товары поступают конечному покупателю на ответственное хранение, при этом право собственности переходит к нему только после полной их оплаты, то доход торговой организации будет считаться полученным после окончательного расчета конечного покупателя.

Оформление первичных документов

- Товарная накладная

Первичным учетным документом, который применяется для оформления продажи товара, может являться товарная накладная (ф. № ТОРГ-12), которая в общем случае составляется в двух экземплярах. Первый остается в организации, сдающей товар, и является основанием для его списания, а второй передается покупателю и является основанием для оприходования товара.

В рассматриваемой ситуации организацией — «транзитным» продавцом заключено два договора: с поставщиком на приобретение товара и с покупателем на реализацию товара. Следовательно, у организации в результате указанных сделок должны быть две накладные, тогда как у первоначального поставщика и у конечного покупателя останутся экземпляры разных накладных. При этом «транзитный» продавец не получает товар на свой склад и не отпускает его покупателю, следовательно, он не является ни грузополучателем, ни грузоотправителем.

Поскольку товарная накладная подтверждает переход права собственности, в накладной, выписанной в адрес покупателя, торговая организация должна отразить отправление товаров покупателю транзитом. Достигается эта цель путем правильного заполнения реквизитов каждой из накладных.

В накладной, оформленной транзитным поставщиком, необходимо указать:

- в строках «Поставщик» и «Грузоотправитель» — организацию-поставщика;

- в строке «Плательщик» — организацию — «транзитного» продавца;

- в строке «Грузополучатель» — конечного покупателя;

- в строке «Основание» указываются реквизиты договора поставки, заключенного между поставщиком и «транзитной» торговой организацией;

- в строке «Отпуск груза произвел» ставится подпись ответственного лица поставщика;

- строки «Груз принял» и «Груз получил грузополучатель» не заполняются.

Такое оформление накладной подтверждает, что поставщик выполнил обязательства поставки по договору в адрес конечного покупателя, указанного торговой организацией.

Указанную накладную поставщик составляет в двух экземплярах на дату отгрузки товара в адрес грузополучателя (конечного покупателя).

До момента отгрузки товара организация — «транзитный» продавец передает поставщику свою накладную для покупателя, в которой указывается продажная цена товара (а не та цена, по которой товар приобретен у поставщика).

Эта накладная также оформляется в двух экземплярах и в качестве сопроводительных документов передается поставщиком перевозчику.

Данная накладная может оформляться в следующем порядке:

- в строке «Грузоотправитель» указываются реквизиты первоначального поставщика;

- в строке «Поставщик» — «транзитный» продавец;

- в строках «Грузополучатель» и «Плательщик» — наименование конечного покупателя;

- в строке «Основание» — реквизиты договора поставки, заключенного между торговой организацией и покупателем товара;

- строка «Отпуск груза произвел» не заполняется;

- строка «Груз принял» заполняется представителем перевозчика (заметим, что на практике также возможно не заполнять данный реквизит, в случае если перевозчик отказывается от его заполнения);

- в строке «Груз получил грузополучатель» ставится подпись ответственного лица покупателя.

После отгрузки товара покупателю поставщик должен будет передать организации — «транзитному» продавцу оригинальный экземпляр выписанной ему накладной. В свою очередь, конечный покупатель должен передать «транзитному» продавцу подписанный им экземпляр накладной, составленной на его имя этой организацией. В итоге у «транзитного» продавца окажутся оба варианта документов, а у первоначального поставщика и конечного покупателя будут экземпляры разных накладных: у первоначального поставщика — накладная по договору между ним и «транзитным» продавцом (в роли покупателя), у конечного покупателя — между ним и «транзитным» продавцом (в роли продавца).

При транзитной торговле, когда торговая организация и поставщик в ходе исполнения договорных обязательств не встречаются и товары на ее склад не поступают, первичные документы (договоры, накладные, счета-фактуры и др.) пересылают по почте либо отправляют курьерской доставкой. Аналогично следует поступить, если у транзитного поставщика отсутствует возможность передачи отгрузочных документов покупателю через перевозчика. Их также следует переслать покупателю по почте или отправить курьером.

- Транспортная накладная

В товарной накладной предусмотрена специальная строка «Транспортная накладная», по которой указываются реквизиты соответствующей транспортной накладной.

В зависимости от вида транспорта, которым производится доставка, это будут:

- транспортные накладные — при доставке автомобильным транспортом;

- транспортные железнодорожные накладные — при доставке железнодорожным транспортом;

- коносамент порта — при морских перевозках;

- накладная отправителя и грузовая накладная — при доставке воздушным транспортом.

На транспортных документах должны быть отметки грузоотправителя (поставщика) об отгрузке товара и грузополучателя (конечного покупателя) о получении груза, что служит подтверждением того, что товары фактически им получены.

Это необходимо также для своевременного отражения операций принятия на учет транзитных товаров в зависимости от условий перехода права собственности, закрепленных в договорах торговой организации с поставщиком и покупателем.

Для учета движения материально-производственных запасов и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом в настоящее время можно воспользоваться транспортной накладной (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.11 № 272) либо товарно-транспортной накладной ф. № 1-Т (утв. постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78). Обе они подтверждают заключение договора перевозки груза (п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.11.07 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»).

Обычно накладная выписывается в четырех экземплярах, первый остается у грузоотправителя (в случае транзитной торговли им выступает поставщик товаров) и предназначается для списания товаров.

Второй, третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) грузоотправителя и подписью водителя, вручаются водителю. Второй экземпляр сдается водителем грузополучателю (конечному покупателю), предназначен он для оприходования товаров.

Третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) грузополучателя, сдаются организации — владельцу автотранспорта.

Третий экземпляр, служащий основанием для расчетов, организация — владелец автотранспорта прилагает к счету за перевозку и высылает заказчику автотранспорта.

Если по условиям договоров поставки доставка товаров осуществляется за счет торговой организации, она же и является заказчиком и плательщиком по договору перевозки груза. В этом случае при заполнении накладной в строке «Плательщик» указываются полное наименование организации, осуществляющей транзитные сделки, ее адрес, банковские реквизиты.

Четвертый экземпляр накладной прилагается к путевому листу и служит основанием для учета транспортной работы и начисления заработной платы водителю в автотранспортном предприятии.

Как видим, у каждого из четырех участников сделки на руках будет один оригинал накладной.

Если же доставка товаров согласно заключенным договорам поставки осуществляется не оптовым продавцом, а, например, поставщиком товаров либо конечным покупателем, то в строке «Плательщик» будет указано наименование организации-заказчика.

В этом случае торговая организация должна иметь копию одной из этих накладных.

Именно ее наличие подтверждает факт отгрузки поставщиком товаров в адрес конечного покупателя.

Бухгалтерский учет

Торговая организация обязана принять к учету товары, право собственности на которые к ней перешло, независимо от их поступления на ее склад.

Инструкция по применению Плана счетов предусматривает оприходование товаров на счете 41 «Товары» при их поступлении на склад. Поскольку в рассматриваемом случае товары на склад не поступают, отражение их в учете на счете 41 может быть признано некорректным.

Альтернативный учет транзитных товаров возможен на счете 45 «Товары отгруженные». Инструкция по применению Плана счетов рекомендует использовать данный счет для обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции (товаров), выручка от продажи которой определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете.

Отражение операций по приобретению и продаже транзитных товаров при использовании того или иного счета сопровождается следующими записями: Д-т сч. 41 «Товары» (45 «Товары отгруженные»),

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» приняты к учету товары, отгруженные поставщиком покупателю;

Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»,

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» выделена сумма НДС, предъявленная поставщиком товаров;

Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. «Расчеты по НДС»,

К-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» предъявленная сумма НДС принята к вычету;

Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,

К-т сч. 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка» отражена задолженность покупателя за транзитные товары;

Д-т сч. 90 «Продажи», субсч. 2 «Себестоимость продаж»,

К-т сч. 41 «Товары» (45 «Товары отгруженные») списана покупная стоимость транзитных товаров;

Д-т сч. 90 «Продажи», субсч. 3 «НДС»,

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. «Расчеты по НДС» начислена сумма НДС с выручки от реализации транзитных товаров.

Налогообложение

- Налог на добавленную стоимость

В общем случае в целях исчисления НДС у торговой организации моментом определения налоговой базы по отгруженным товарам считается та дата, которая указана в отгрузочных документах, т. е. день составления ею накладной в адрес покупателя.

При транзитной поставке товаров торговая организация не передает товар покупателю и не сдает его перевозчику. Это делает грузоотправитель. Датой отгрузки в таком случае надлежит считать дату первого по времени составления первичного документа, оформленного либо на перевозчика для доставки товара покупателю, либо на покупателя (письма Минфина России от 22.06.10 № 03-07-09/37, 18.04.07 № 03-07-11/110).

Для транзитного поставщика датой отгрузки будет дата, указанная в накладной, которую он оформит на имя покупателя.

Право на вычет предъявленной поставщиком товаров суммы НДС возникает при выполнении следующих условий: товары приобретены для перепродажи, имеется счет-фактура от поставщика, товары приняты на учет и имеются в наличии соответствующие первичные документы.

Под термином «приобретение» в гражданском законодательстве в отношении имущества понимается приобретение права собственности на последнее (ст. ст. 212, 218 ГК РФ). Таким образом, при покупке (приобретении) товаров НДС, предъявленный поставщиком, торговая организация может принять к вычету, когда товары стали ее собственностью, приняты на учет, имеются в наличии соответствующие первичные документы и оформленный поставщиком счет-фактура.

Принятие товаров на учет означает, что приобретенные у поставщика и предназначенные для перепродажи товары отражаются в учете торговой организации по дебету счета 41 или 45.

Торговой организации следует проверить, каким образом поставщик товаров заполнил счет-фактуру, выписанный на ее имя.

По строкам 2-2б «Продавец» счета-фактуры в качестве продавца товаров должны быть указаны реквизиты поставщика, его адрес, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП).

По строке 3 «Грузоотправитель и его адрес» также отражаются реквизиты поставщика.

По строке 4 «Грузополучатель и его адрес» поставщик должен указать реквизиты конечного покупателя товара.

По строкам 6-6б в качестве покупателя приводятся торговая организация, ее адрес, ИНН и КПП.

Выставляя счет-фактуру на имя конечного покупателя, торговая организация также должна отразить особенности, связанные с транзитной реализацией товара.

По строкам счета-фактуры, относящимся к продавцу товаров, она должна внести собственные реквизиты, по строке «Грузоотправитель и его адрес» — указать реквизиты своего поставщика, а строки, относящиеся к покупателю и грузополучателю, заполнить на имя конечного покупателя товара.

Этот счет-фактуру торговая организация оформляет не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товаров, и регистрирует его в книге продаж на день такой отгрузки.

- Налог на прибыль

Датой получения доходов от реализации товаров признается дата их реализации, определяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ, независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату. Поэтому доход считается полученным в момент перехода права собственности от торговой организации к покупателю.

Если организация учитывает доходы и расходы по кассовому методу, то моментом возникновения доходов признается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу организации, дата передачи имущества в счет оплаты товаров и иные способы погашения задолженности (п. 2 ст. 273 НК РФ). В этом случае доходом признается не только оплата за ранее поставленный товар, но и полученные от покупателя авансы в счет предстоящих поставок.

При реализации товаров расходы, связанные с их приобретением и реализацией, формируются с учетом ст. 320 НК РФ, определяющей порядок распределения расходов по торговым операциям у налогоплательщиков, использующих метод начисления. Расходы текущего месяца в торговой организации разделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся: стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде; транспортные расходы на доставку покупных товаров до склада налогоплательщика-покупателя, если они не включены в цену приобретения указанных товаров. Стоимость приобретения товаров, отгруженных, но не реализованных на конец месяца, не включается налогоплательщиком в состав расходов, связанных с производством и реализацией, до момента их реализации. Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца. Все остальные расходы, осуществленные в текущем месяце, в торговой организации признаются косвенными.

Иными словами, распределять их нет необходимости, поскольку они в полном объеме уменьшают доходы от реализации текущего месяца.

Учет расходов по оплате услуг транспортной организации

- Бухгалтерский учет

Возможны следующие варианты учета расходов по оплате услуг транспортной организации:

Вариант 1. Расходы по оплате услуг транспортной организации рассматриваются как расходы, связанные с приобретением товаров, и включаются в их стоимость (п. 6 ПБУ 5/01).

Вариант 2. Расходы по оплате услуг транспортной организации рассматриваются как расходы, связанные с приобретением товаров, но не включаются в их стоимость, а подлежат распределению между проданными товарами и их остатком на конец каждого месяца по методике, изложенной в ст. 320 НК РФ.

Вариант 3. Расходы по оплате услуг транспортной организации рассматриваются как расходы, связанные с продажей товаров, и полностью относятся на расходы текущего периода (п. 9 ПБУ 10/99).

Большинство торговых организаций учет расходов по транспортировке товаров осуществляют, используя второй либо третий вариант.

Для учета этих расходов ими открывается отдельный субсчет к счету 44 «Расходы на продажу». При частичном списании расходы подлежат распределению между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца.

Выбранное решение в части порядка учета транспортных расходов следует зафиксировать в учетной политике организации по бухгалтерскому учету.

Если договором поставки предусмотрено осуществление доставки товаров торговой организацией за счет покупателя, в этом случае используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Производятся записи: Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражена задолженность за перевозку товаров;

Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,

К-т сч. 51 «Расчетные счета» перечислены денежные средства транспортной организации;

Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» начислена задолженность покупателя по возмещению транспортных расходов;

Д-т сч. 51 «Расчетные счета»,

К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» поступили денежные средства в возмещение транспортных расходов.

- Налоговый учет

При осуществлении транзитной торговли, на наш взгляд, существует неопределенность в отношении квалификации транспортных расходов в целях налогообложения прибыли. Из буквального прочтения нормы ст. 320 НК РФ следует: к прямым расходам торговой организации относятся транспортные расходы на доставку покупных товаров до склада налогоплательщика-покупателя.

Когда товары отправляются покупателю транзитом, то есть организация оплачивает перевозку товаров от поставщика покупателю, минуя стадию складирования, отсутствует их доставка до ее склада. Поэтому такие транспортные расходы «опасно» относить к прямым расходам, поскольку они не связаны с приобретением покупных товаров и доставкой их на склад.

Расходы по доставке товара до склада конечного покупателя вполне возможно квалифицировать как транспортные расходы, связанные с продажей покупных товаров. Тогда их можно было бы учесть в качестве косвенных затрат, что позволило бы отнести их в полном объеме к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

По нашему мнению, наиболее приемлемый вариант — признать транспортные расходы связанными с приобретением товаров. В этом случае сумма транспортных расходов включается в стоимость приобретенных товаров (абз. 2 ст. 320 НК РФ).

Если же расходы по доставке не включаются в стоимость приобретенных товаров, то налоговые органы, как правило, требуют отнести их в состав расходов по доставке товаров до склада налогоплательщика. Это, в свою очередь, приводит к необходимости их распределения между проданными товарами и остатком товаров по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца.

Для налогоплательщика же более выгоден третий вариант учета таких расходов: считать их связанными только с продажей товаров. Ведь, как правило, при транзите право собственности на товары от поставщика переходит к оптовику в момент отгрузки. Исходя из этого все расходы, производимые в дальнейшем, можно квалифицировать как затраты на продажу товаров и, соответственно, признать их косвенными и в полном объеме относить к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

В качестве дополнительного аргумента при решении вопроса о квалификации спорных расходов на доставку можно обратиться к норме п. 4 ст. 252 НК РФ, согласно которой, если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов, то налогоплательщик вправе самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие затраты. Применительно к рассматриваемой ситуации это означает, что, поскольку расходы на доставку с равными основаниями могут считаться как расходами, связанными с приобретением товара, так и расходами, связанными с его продажей, налогоплательщик вправе отнести их к любой из перечисленных групп.

Расходы на доставку, признанные косвенными, учитываются на дату подписания сторонами документа, подтверждающего оказание транспортных услуг (подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).

В налоговом учете в случае компенсации покупателем транспортных расходов поступающая сумма учитывается в качестве дохода, затраты по оплате доставки товаров включаются в расходы, уменьшающие базу по налогу на прибыль.

- Применение ПБУ 18/02

Во избежание возникновения разниц между учитываемыми в налоговом и бухгалтерском учете суммами транспортных расходов, приводящих к необходимости применения ПБУ 18/02 (пример 2), их бухгалтерский учет желательно осуществлять аналогично учету при налогообложении (пример 1).

Пример 1

По договору поставки организация (транзитный продавец) приобрела товар стоимостью 590 000 руб. (в том числе НДС 90 000 руб.). Товар продан покупателю по договорной цене 896 800 руб. (в том числе НДС 136 800 руб.). По условиям заключенных договоров право собственности на товар к организации переходит в момент передачи товара поставщиком перевозчику; право собственности на товар к покупателю переходит после получения им товара на свой склад. Оплата поставщику произведена после передачи товара перевозчику. Покупатель оплатил товар непосредственно после его получения (в том же месяце). Стоимость доставки товара со склада поставщика до склада покупателя, осуществленной силами транспортной компании, — 23 600 руб. (в том числе НДС 3 600 руб.), оплата произведена в месяце оказания услуг. Расходы по оплате услуг транспортной организации рассматриваются как расходы, связанные с продажей товаров, и полностью относятся на расходы текущего периода в дебет счета 44.

В учете организации оптовой торговли операции по приобретению и продаже товара, если товар доставляется транзитом со склада поставщика на склад конечного покупателя без оприходования товара на собственный склад организации следует отразить записями, приведенными в табл. 1.

Внешнеэкономическая деятельность. Транзитная торговля между странами евразийского союза, без ввоза на свою территорию, почему лучше открыть представительство

ТРАНЗИТНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА, БЕЗ ВВОЗА НА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ, ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ОТКРЫТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Одним из способов продажи товаров, позволяющих значительно снизить издержки продавца, является реализация товаров транзитом. При таком способе реализации продавец отгружает купленный товар своему покупателю сразу со склада своего поставщика, не завозя его на собственный склад.

Понятно, что этот вариант продажи имеет свои особенности, в том числе и в случае, когда торговля ведется в рамках евразийского экономического союза.

Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный в городе Астане 29.05.2014 г. (далее — договор ЕАЭС), вступил в силу 01.01.2015 г. Сегодня членами договора ЕАЭС выступают пять его участников — Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Армения и Кыргызская Республика.

Евразийский экономический союз (далее — Евразийский союз, ЕАЭС) является международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором ЕАЭС и международными договорами в рамках Евразийского союза.

Нужно сказать, что обычно международные соглашения определяют особенности взимания прямых налогов между участниками, а косвенные налоги участники таких договоров уплачивают в соответствии со своим национальным правом. Договор ЕАЭС является исключением, поскольку на территории Евразийского союза установлен специальный порядок взимания косвенных налогов (НДС и акцизов) между странами — участниками ЕАЭС.

Транзитная поставка. Стоимость включена в цену ТМЦ

Транзитная поставка – реализация товара Организацией (Продавцом) непосредственно со склада ее Поставщика на склад ее Покупателя.

При транзитной поставке каждая сторона действует от своего имени и за свой счет. Заключаются два договора:

- договор поставки с Поставщиком;

- договор поставки с Покупателем.

Если доставка осуществляется сторонним перевозчиком, то заключается договор перевозки (п. 1 ст. 784 ГК РФ, п. 1 ст. 785 ГК РФ).

Документы, оформляемые при сделке:

- договор поставки с Поставщиком;

- ТОРГ-12 и СФ от Поставщика датой отгрузки со склада Поставщика;

- договор поставки с Покупателем;

- ТОРГ-12 и СФ от Организации (Продавца) датой отгрузки со склада Поставщика;

- договор перевозки (2 экз.);

- доверенность от Организации (Продавца) на водителя перевозчика;

- ТН подписанная Грузоотправителем (Продавцом), Грузополучателем (Покупателем) датой составления ТН (4 экз).

Организация (Продавец) заключила договор на реализацию товара, который будет приобретен у Поставщика и транзитом доставлен Покупателю. Организация организует доставку силами Транспортной компании, стоимость доставки включена в цену товара.

26.09.2018 отгружен товар Поставщиком на сумму 501 500 руб. (в т. ч. НДС 18%). По договору право собственности к Организации на товар переходит на складе поставщика.

27.09.2018 товар доставлен и передан Покупателю на сумму 601 800 руб. (в т. ч. НДС 18%). Право собственности на товар к Покупателю переходит на его складе.

Услуги по доставке составили 6 018 руб. (в т. ч. НДС 18%).

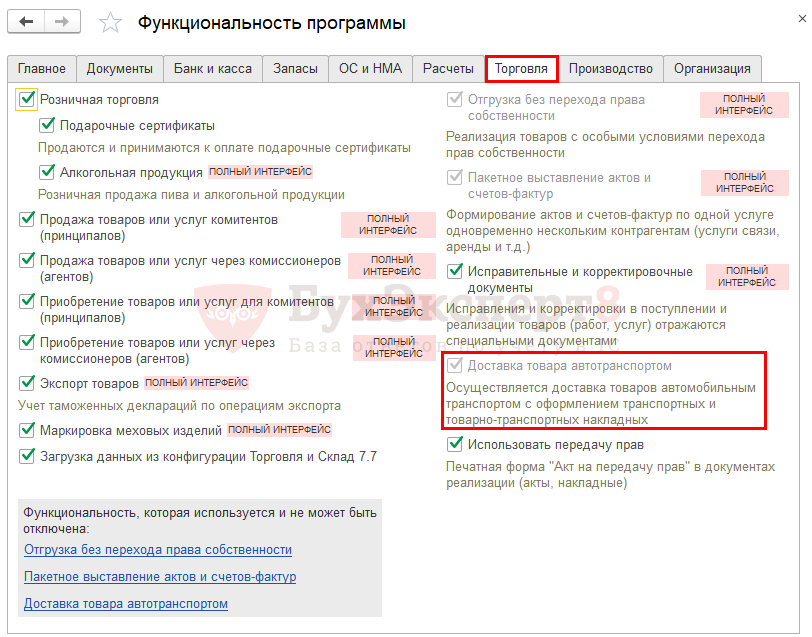

Для отражения операции в 1С необходимы настройки:

- раздел Главное – Налоги и отчеты — НДС.

- раздел Главное – Функциональность – вкладка Торговля.

Шаг 1. 26.09.2018 Организация (Продавец) получает ТОРГ-12 и СФ от Поставщика. В них должны быть заполнены идентично (Письма Минфина РФ от 11.11.2011 N 03-03-06/1/745, от 13.11.2008 N 03-07-09/38, Письмо ФНС РФ от 21.01.2010 N 3-1-11/22):

- Грузоотправитель — Поставщик;

- Поставщик – Поставщик;

- Грузополучатель – Покупатель;

- Плательщик (Покупатель) – Организация (Продавец);

- Основание – договор поставки между Организацией (Продавцом) и Поставщиком.

Шаг 2. 26.09.2018 Отгрузка без перехода права собственности. Документы ТОРГ-12, СФ заполняются:

- Грузоотправитель — Поставщик;

- Поставщик – Организация (Продавец);

- Грузополучатель – Покупатель;

- Плательщик (Покупатель) – Покупатель;

- Основание – договор поставки между Организацией (Продавцом) и Покупателем;

- Транспортная накладная – реквизиты ТН по договору перевозки.

Шаг 3. 26.09.2018 Составляется ТН грузоотправителем. По договору перевозки грузоотправителем считается Организация (Продавец):

- Грузоотправитель — Организация (Продавец);

- Грузополучатель – Покупатель.

- Прием груза – Адрес Поставщика;

- Сдача груза – Адрес Покупателя.

- Подпись грузоотправителя – Организация (Продавец);

- Подпись грузополучателя – Покупатель.

Транспортная накладная выдается всем 4 сторонам, участвующим в сделке:

- Поставщику – для подтверждения реализации и списания товара;

- Организации (Продавцу) – для подтверждения договора перевозки и расходов по нему;

- Покупателю – для подтверждения доставки товара;

- Транспортной компании – для расчета и подтверждения стоимости автотранспортных услуг.

Если Вы являетесь подписчиком системы «БухЭксперт8: Рубрикатор 1С Бухгалтерия», тогда читайте дополнительный материал по теме:

- Документ Поступление доп. расходов

- Приобретение материалов c дополнительными расходами на доставку

- Приобретение материалов на кредитные средства

- Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость

- Учет расходов на доставку приобретенных товаров, которые учитываются отдельно и не включаются в их стоимость

- Учет расходов на доставку товаров при их реализации

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Нередко торговые организации осуществляют продажу товаров «транзитом». Это означает, что товар на склад компании-продавца не поступает, а отгружается непосредственно покупателю напрямую со склада производителя (поставщика).

При осуществлении сделок такого рода, торговая компания заключает два договора поставки — на покупку и на продажу товаров. По одному из этих договоров она выступает в роли покупателя, по второму – в роли продавца.

Согласно ст.506 ГК РФ, по договору поставки поставщик-продавец обязуется передать в обговоренные сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

При осуществлении «транзитной» торговли грузополучателем является конечный покупатель, а платежи в адрес поставщика осуществляет торговая компания.

Платформа ОФД 📌 Реклама ОФД со скидкой 30%. Новогодняя акция на подключение касс ОФД поможет бухгалтеру сдать отчеты + аналитика продаж + работа с Честным ЗНАКом Узнать больше

Данные операции осуществляются в соответствии с положениями ст.509 ГК РФ, согласно которой поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

В случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя давать поставщику указания об отгрузке товаров получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка товаров осуществляется поставщиком:

- в адрес получателей, указанным в отгрузочной разнарядке.

Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупателем поставщику определяются договором. Если срок направления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть направлена поставщику не позднее, чем за 30 дней до наступления периода поставки.

Несмотря на то, что товар на склад торговой компании не поступает, она приобретает право собственности на этот товар. Соответственно, в регистрах бухгалтерского и налогового учета, подобные торговые операции отражаются точно так же, как и при осуществлении обычной торговли.

Компания-продавец при осуществлении «транзитной» торговли не является посредником, потому что действует от своего лица и за свой счет.

Важным моментом в такой ситуации является определение момента перехода права собственности на товары от производителя (первоначального поставщика) к торговой компании и от торговой компании к конечному покупателю.

В статье мы рассмотрим положения действующего законодательства и порядок оформления первичных документов, при осуществлении «транзитной» торговли.

Момент перехода права собственности

При осуществлении торговых операций «транзитом», необходимо определять момент перехода права собственности исходя из условий заключенных договоров поставки:

- между производителем (первоначальным поставщиком) и торговой компанией,

- между торговой компанией и конечным покупателем.

От порядка перехода права собственности зависит не только определение даты реализации товаров для целей налогового и бухгалтерского учета, но и имущественные риски, связанные с порчей (утратой) товаров.

Согласно ст.223 ГК РФ, если в условиях договора поставки не предусмотрен пункт о переходе права собственности на движимое имущество, то право собственности на такое имущество переходит к покупателю:

- в момент его отгрузки (передачи).

В соответствии со ст.458 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:

- вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;

- предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара.

Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче.

Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом.

В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной:

- в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное.

Несмотря на то, что в обсуждаемой ситуации торговая компания не может сдать товары перевозчику, так как отгружает товар производитель (первоначальный поставщик), момент передачи товаров перевозчику можно подтвердить товаросопроводительными документами.

Учитывая, что от момента перехода прав собственности на товары зависит порядок признания доходов у торговой компании, при заключении договоров поставки, предполагающих поставки товаров «транзитом», следует особое внимание уделить условиям, при которых осуществляется переход права собственности.

Условиями договора поставки (купли-продажи) могут предусматривать особый, отличный от общего, порядок перехода права собственности от продавца к покупателю.

Такое право предусмотрено положениями ст.491 Гражданского кодекса:

В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом:

- до оплаты товара,

- наступления иных обстоятельств,

покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара.

В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар не оплачен или не наступили иные обстоятельства, при которых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором.

Рассмотрим несколько вариантов перехода права собственности на товары.

- По условиям договора право собственности на товары переходит к торговой компании – в момент передачи товара поставщиком первому перевозчику, а к конечному покупателю – в момент поступления товаров на склад покупателя.

В этом случае датой оприходования товаров для торговой организации будет являться дата передачи поставщиком товаров, а дата признания дохода – дата передача товаров покупателю на его складе.

- По условиям договора право собственности на товары переходит к торговой компании – в момент передачи товара поставщиком первому перевозчику, и такое же условие перехода права собственности к конечному покупателю.

В такой ситуации дата оприходования товаров и дата их реализации (момент признания доходов) будет совпадать.

- По условиям договора право собственности на товары переходит к торговой компании – в момент передачи товара поставщиком первому перевозчику, а право собственности к конечному покупателю перейдет после полной оплаты товаров этим покупателем.

В таком случае торговая компания заключает договор ответственного хранения с покупателем (потому что покупатель хранит товары, ему не принадлежащие) и дата признания дохода будет приходиться на дату полной оплаты товара покупателем.

Во избежание споров и взаимных претензий, в договорах поставки рекомендуем с особенной тщательностью обозначать обязанности сторон договора по своевременному оформлению и передаче первичных документов.

Бухгалтерский и налоговый учет доходов при «транзитной» торговле

Согласно п.4 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», формы первичных учетных документов утверждает руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

Однако это не означает, что компании не могут продолжать использовать унифицированные формы документов (в том числе – дополняя их необходимой информацией).

При исполнении договора поставки в момент передачи товара от поставщика покупателю оформляются следующие документы:

- Товарная накладная (по форме №ТОРГ-12, либо аналог),

- Транспортная накладная (или товарно-транспортная накладная по форме №1-Т),

- Другие необходимые документы (сертификаты соответствия, паспорта и пр.).

Накладная ТОРГ-12 и ТТН (в случае их использования) являются товаросопроводительными документами, которые передаются покупателю вместе с товаром независимо от того, перешло ли право собственности на этот товар покупателю.

При заключении договора с транспортной компанией в момент оказания этой компанией услуг транспортировки, оформляется транспортная накладная.

В большинстве случаев дата, указанная в вышеназванных товаросопроводительных документах, является датой перехода права собственности, а так же рисков случайной гибели и случайного повреждения товара от продавца к покупателю.

Согласно п.12 ПБУ 9/99, доходы организации признаются в бухгалтерском учете в момент перехода права собственности от продавца к покупателю.

Соответственно, до момента перехода права собственности доходы для целей бухгалтерского учета – не признаются и выручка не отражается.

Чаще всего особый порядок перехода права собственности предусматривает переход права собственности на имущество от продавца к покупателю в момент полной (либо частичной) оплаты такого имущества.

Отгрузка товара по договору поставки, в котором предусмотрен особый порядок перехода права собственности отражается в бухгалтерском учете следующим образом:

- Дебет счета 45 «Товары отгруженные»,

- Кредит счета 41 «Товары»,

— списана фактическая себестоимость отгруженных товаров (продукции) покупателю до перехода к нему права собственности.

После оплаты товара покупателем, право собственности переходит к покупателю на дату платежа, погашающего задолженность по договору.

При выполнении иного условия, предусмотренного договором, датой перехода права собственности будет дата выполнения такого условия.

Обратите внимание: Переход права собственности является юридическим понятием и к хозяйственным операциям не относится. Соответственно, никакими первичными документами переход права собственности не оформляется и определяется на основании условий заключенного договора.

Таким образом, бухгалтерии и организации-продавца и организации-покупателя, очень важно отслеживать договора поставки, в которых предусмотрен особый порядок перехода права собственности от продавца к покупателю.

Если таким особым условием является оплата товара, то момент перехода права собственности подтвердит договор и банковские документы (выписка и платежное поручение).

Дата банковской выписки и будет той датой, на которую в бухгалтерском учете отражается выручка от реализации.

В этом случае необходимо сделать следующие бухгалтерские проводки:

- Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (либо иной счет учета расчетов),

- Кредит счета 90.1 «Выручка» (счетом учета дохода от реализации прочего имущества обычно является счет 91.1 «Прочие доходы»),

— отражена выручка от реализации ранее отгруженных покупателям товаров (продукции).

- Дебет счета 90-2 «Себестоимость продаж» (при отражении доходов на счете 91.1, для учета расходов используется счет 91.2 «Прочие расходы»),

- Кредит счета 45 «Товары отгруженные»,

— отражена фактическая себестоимость ранее отгруженных товаров (продукции).

В соответствии с п.3 ст.271 НК РФ, для доходов от реализации, датой получения дохода признается:

- дата реализации товаров (продукции, имущественных прав), определяемая в соответствии с п.1 ст.39 НК РФ, то есть – дата перехода права собственности на эти товары.

Таким образом, доходы от реализации товаров в налоговом учете по налогу на прибыль при методе начисления, так же как и в бухгалтерском учете, признаются в составе доходов для целей налогообложения только в момент перехода права собственности.

Соответственно и себестоимость проданных товаров в составе расходов, учитываемых для целей налогообложения, признается не в момент отгрузки, а в момент перехода права собственности.

Аналогичную позицию высказал Минфин в Письме от 09.11.2010г. №03-03-06/700:

«Таким образом, налогоплательщик-продавец, применяющий в целях гл. 25 НК РФ метод начисления, обязан отразить доходы от реализации имущества на дату перехода права собственности на указанное имущество к покупателю, определяемую налогоплательщиком самостоятельно исходя из условий конкретных договоров.»

В соответствии со ст.510 ГК РФ, доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях.

В случаях, когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота.

Договором поставки может быть предусмотрено получение товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (выборка товаров).

Если торговая организация берет на себя обязанности по доставке товаров конечному покупателю, то она же заключает договор перевозки груза и оплачивает услуги перевозчика.

В дальнейшем, в зависимости от того, когда право собственности на товар переходит к конечному покупателю, торговая компания либо перевыставляет данные расходы покупателю (если право собственности на товар перешло к покупателю), либо учитывает транспортные расходы в составе расходов (если право собственности на товар к покупателю не перешло).

Порядок доставки товаров необходимо прописать в договоре поставки.

Если торговая компания действует в интересах конечного покупателя, то она оказывает покупателю услуги, за которые ей полагается вознаграждение.

В случае, когда торговая компания перевозит свои товары, суммы транспортных расходов входят в себестоимость реализуемых товаров.

Согласно ст.320 НК РФ, расходы по торговым операциям делятся на прямые и косвенные.

К прямым расходам относятся:

- стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде,

- суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика — покупателя товаров в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров.

Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.

Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:

- определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;

- определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;

- рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (пункт 1) к стоимости товаров (пункт 2);

- определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров, как произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца.

НДС

Согласно п.1 ст.146 НК РФ, объектом налогообложения по НДС признается реализация (в том числе безвозмездная передача) товаров на территории РФ.

Моментом определения налоговой базы в соответствии с п.1 ст.167 Налогового кодекса, является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров, имущественных прав;

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, передачи имущественных прав.

Исходя из этого положения ст.167 НК РФ, и Минфин и ФНС требуют начислить НДС именно в момент передачи (отгрузки) товаров, не дожидаясь перехода права собственности на него покупателю.

Такое мнение изложено, например, в Письме Минфина России от 08.09.2010г. №03-07-11/379:

«Учитывая изложенное, если по договору поставки оборудования отгрузка оборудования была произведена в одном налоговом периоде, а право собственности на это оборудование переходит к покупателю в другом налоговом периоде (после завершения поставщиком монтажа и ввода в эксплуатацию), то начисление налога на добавленную стоимость следует произвести в том налоговом периоде, в котором осуществлена отгрузка оборудования, независимо от момента перехода права собственности.

Кроме того, отмечаем, что на основании п. 3 ст. 168 Кодекса при реализации товаров соответствующие счета-фактуры выставляются не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товара.»

Таким образом, в целях минимизации налоговых рисков, наиболее безопасным будет начисление НДС в момент отгрузки товаров (продукции), не дожидаясь перехода права собственности на них покупателю.

Если налогоплательщик примет решение признавать доходы от реализации для целей начисления НДС в момент перехода права собственности на товары (продукцию), то с большой вероятностью свою позицию ему придется отстаивать в суде.

>Оформляем документы при транзитной доставке товара

Вводная часть

В сделке оптовой купли-продажи участвуют три стороны: поставщик, оптовик и конечный покупатель. Сама купля-продажа проходит в два этапа. На первом этапе оптовик приобретает товар у поставщика, то есть право собственности переходит от поставщика к оптовику. На втором этапе оптовик продает товар покупателю, и право собственности переходит от оптовика к покупателю. По сути два этапа – это две самостоятельные сделки, и на каждую нужно оформить свой комплект документов.

При этом нередко случается, что все участники находятся в разных городах или даже в разных регионах. Тогда товар чаще всего доставляется транзитом от поставщика к конечному покупателю, минуя склад оптовика. Соответственно, транспортировка оформляется единым документом.

В итоге получается, что операций по купле-продаже две, а операция по доставке одна. В связи с этим бухгалтеры часто путаются, как правильно заполнить «первичку» по транзитным операциям. Рассмотрим в отдельности каждый документ.

Накладная по форме ТОРГ-12

Таких накладных две: по одной поставщик реализует товар оптовику, по второй оптовик реализует товар конечному покупателю.

К сожалению, форма ТОРГ-12 (утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132) не предназначена для транзитных поставок. Поэтому нет единого мнения относительно того, как правильно заполнять ее в описанной ситуации. Мы предлагаем вариант, который не противоречит нормативам, и к тому же является наиболее удобным с точки зрения практического применения.

Поставщик реализует товар оптовику

Накладную ТОРГ-12 выписывает поставщик. Свое название, адрес и прочие реквизиты он помещает в строку «Поставщик». Адрес и реквизиты оптовика указывает в строке «Плательщик».

Кто будет значиться в троке «Грузоотправитель», зависит от условий договора между поставщиком и оптовиком. Если по условиям договора право собственности на товар в момент отправки не перешло к оптовику, то в качестве грузоотправителя поставщик указывает себя. Если с момента отправки владельцем груза стал оптовик, то грузоотправителем должен числиться оптовик.

В строке «Грузополучатель», по нашему мнению, должны стоять наименование и реквизиты оптовика. На первый взгляд это кажется не логичным, ведь пункт разгрузки товара – склад конечного покупателя, а не оптовика. Но поскольку конечный покупатель не является стороной сделки между поставщиком и оптовиком, его не нужно упоминать и в накладной ТОРГ-12.

В строке «Основание» следует отразить номер и дату договора, заключенного между поставщиком и оптовиком.

Оптовик реализует товар конечному покупателю

Накладную ТОРГ-12 выписывает оптовик. Свое наименование, адрес и реквизиты он указывает в строке «Поставщик», а название и реквизиты конечного покупателя – в строке «Плательщик».

В строке «Грузоотправитель» надо отразить сведения об оптовике, а в строке «Грузополучатель» – о конечном покупателе.

В строку «Основание» нужно занести дату и номер договора, подписанного оптовиком и конечным покупателем.

Альтернативный вариант заполнения накладной ТОРГ-12

Существует мнение, что в накладной, выписанной при реализации поставщиком оптовику, и в накладной, выставленной оптовиком конечному покупателю, сведения о грузоотправителе и грузополучателе должны совпадать. В обоих документах в качестве грузоотправителя нужно указать поставщика, а в качестве грузополучателя – конечного покупателя.

В полях «Отпуск груза разрешил» и «Отпуск груза произвел» в обеих накладных должны стоять отметки поставщика, а в графе «Груз получил грузополучатель» – отметка конечного покупателя.

Подобный способ вполне допустим, к тому же его одобряют некоторые суды (см, например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.06.11 № А44-4370/2010). Однако на практике он вызывает сложности. Во-первых, конечному покупателю приходится дважды ставить отметки о получении одного и того же груза, и он зачастую отказывается это делать. Во-вторых, конечный покупатель видит накладную, выписанную поставщиком на имя оптовика, и, как следствие, знает оптовые цены. По понятным причинам такой вариант для оптовика неприемлем.

Счет-фактура

Поставщик обязан выставить счет-фактуру и указать в роли продавца себя, а в роли покупателя – оптовика. В свою очередь оптовик тоже должен выставить счет-фактуру, где продавцом будет значиться он сам, а покупателем – конечный покупатель.

Кого следует отразить в роли грузоотправителя и грузополучателя? Однозначного ответа нет, потому что определения грузоотправителя и грузополучателя в Налоговом кодексе отсутствуют. Мы полагаем, что в счетах-фактурах следует повторить данные, указанные в одноименных строках накладных ТОРГ-12. Это позволит сделке выглядеть более прозрачной в глазах инспектора.

Товарно-транспортная накладная

Наибольшее количество проблем при транзитных поставках возникает из-за транспортных документов. Так как одним из самых распространенных способов перевозки является доставка автотранспортом, рассмотрим подробно, как оформляется «первичка» для этого варианта.

При автоперевозках необходимо составить товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т (утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78). К сожалению, данный бланк тоже слабо приспособлен к нюансам транзитных операций.

Если оформлять 1-Т по всем правилам, то строки заполняются следующим образом.

В строке «Плательщик» числится оптовик. Кого поставить в строку «Грузоотправитель», зависит от момента перехода права собственности. Если в момент отправки товара его собственником стал оптовик, то он и будет указан в данной строке. Если после отправки владельцем остался поставщик, то в строке «Грузоотправитель» будет значиться поставщик.

Заполнение строки «Грузополучатель» зависит от того, кто фактически принимает товар на складе конечного покупателя. Если этим занимается сам покупатель, то указать нужно именно его. Если же разгрузку производит представитель оптовика, то в качестве грузополучателя следует указать название, адрес и телефон оптовика.

В любом случае в поле «Пункт погрузки» должен стоять адрес поставщика, а в поле «Пункт разгрузки» – адрес конечного покупателя.

Однако многие оптовики отказываются от подобного способа оформления ТТН. Основная причина в том, что данный способ позволяет конечному покупателю ознакомиться с оптовыми ценами и без труда рассчитать, какую прибыль получил оптовик.

В жизни, как правило, практикуются два альтернативных варианта оформления 1-Т. Сразу оговоримся, что ни один из них нельзя назвать абсолютно законным и безопасным.

Первый вариант: перевыставить 1-Т

Суть в том, чтобы вместо одной товарно-транспортной накладной оформить две. Первую составляет поставщик и указывает в ней оптовые цены. Вторую заполняет оптовик, но вместо оптовых цен указывает отпускные. При этом сведения о пунктах погрузки и разгрузки, а также номере машины, оптовик переписывает из первой ТТН.

Затем в задачу поставщика входит сделать так, чтобы конечный покупатель получил не первую, а вторую накладную. Как правило, представитель компании-поставщика встречает машину и меняет документы.

У данного метода есть существенный недостаток. Если сотрудники ИФНС проведут встречную проверку, то от поставщика они получат первый вариант товарно-транспортной накладной, а конечный покупатель предъявит им другой вариант того же документа. Скорее всего, инспекторы сочтут это признаками налоговой схемы и не подтвердят расходы и вычеты НДС.

Второй вариант: не указывать цены

Некоторые оптовики договариваются с поставщиками, и в товарной части ТТН указывают только наименование и количество товара. При этом графы, предназначенные для цены и суммы, оставляют пустыми.

Такой вариант представляется нам менее рискованным, поскольку, в отличие от способа с заменой ТТН, не наводит на мысли о необоснованной налоговой выгоде. Однако и здесь есть свои недостатки, а именно отсутствие в первичном документе денежного измерителя хозяйственной операции. Вполне вероятно, что налоговики при проверке не оставят это без внимания и аннулируют расходы на доставку.